コロナ前ですが京の祇園、一力茶屋で遊ばせてもらったことがあります。

昼間は観光客でごった返す花見小路も夜9時を回りますと人通りも少なくお座敷に急ぐ舞妓さんを見ることができる別世界です。

私の実家は東京ですから根っからの東夷ということになりますので京の花街など生涯縁の無いものと思っておりましたが偶然、京都の方と知り合い、その方のご案内でその世界を垣間見ることができました。

お芝居のお好きな方はご承知でしょうが、仮名手本忠臣蔵の七段目はこの一力茶屋が舞台となっています。

四十七士の像がお祀りしてある部屋があり大石内蔵助の命日にはここで大石忌が行われるのだそうです。史実では大石が遊興していた茶屋は伏見撞木町の笹屋と言われておりますがそれはそれといたしまして芝居の中の舞台として一躍有名になりました。

ちょうどヴェローナのジュリエットの家のようなものでしょうか。

一力茶屋も南座と至近距離にあることから大いに繁盛し、まさに大石様様というところでしょう。

「おいでやす」と迎えられ中に入りますとすぐに廊下が左右に分かれ迷路のようになっています。幕末から戦前までの日本人のサイズに合わせてあるのでしょう天井が低く背の高い方は鴨居に頭をぶつけそうです。

待合政治とはよく言ったもので各部屋がどこにあるのかよく分からないような構造になっています。

七段目の幕開きで「うき様こちら~、手の~鳴る方へ~」と仲居たちに囃し立てられて目隠しした由良之助が登場しますが私が通された座敷にはその目隠しをした由良之助の絵が飾ってありました。

元より粋筋とは無縁で野暮天なものですからお座敷に上がりましても驚くことばかりでした。盃を洗う杯洗も知らないのですからどうしようもありません。

イギリス宮廷の晩餐会でフィンガーボールの水を飲んじゃった未開人と大差ありませんね。

芸妓の姐さんは様々なお客様と話をする仕事ですから世事全般をよくご存じでした。

その姐さんが最近オペラを観たというので興味が湧き何をご覧になりましたと尋ねると「椿姫どした」とのお答え。いかがでした?と尋ねますと「ほんまに楽しおした。そやけど一つだけ気になるところがおした」と言います。

それはどこかと尋ねますとそれは最終幕で死を目前にしたヴィオレッタがアルフレードに「もしあなたに若い清らかな乙女が誠を捧げるのなら一緒になってあげてね。それでこの私の肖像画をあげてちょうだい。天で幸福を祈っている女の贈り物と言ってね」と歌う場面だというのです。

涙にくれるアルフレード、諦観から優しく微笑むヴィオレッタの悲しく感動的な場面ですがその姐さんによれば「あれは未練や。嫌味な女やと思いましたわ」とのことでした。

「まだ若いんやから死ぬのはいややと言わはるのは分かるんどすけど自分の写真、肖像画を嫁はんにやれとはよう言えまへんわ」とも言っていました。

このことから面白い見方もあるものだなと思いました。

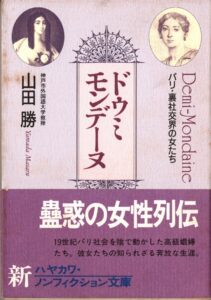

19世紀パリのドゥミモンデーヌ(裏社交界)と日本の花柳界は似て非なるものでそこに生きる女性たちの気質はまるで異なるもののようです。

例えば新派などの悲劇では芸者が病気になれば身を引き世話になった旦那にも分からないように人知れず消えていくというパターンがありこれが粋筋の姐さんの美学なのでしょう。

未練たらしく死ぬ間際までああしてこうしろと言うのは矜持が許さないことなのでしょう。

戦前の大阪船場の商人を描いた故山崎豊子氏の小説にお妾さんは盆暮れには必ず旦那の本宅に挨拶に出向き勝手口で挨拶をして家に入らずに帰る場面が出てきたように記憶しています。あくまでも分を弁えるというのが彼女たちの誇りだったのでしょう。

19世紀パリの裏社交界はもう経験する訳にはいきませんから想像でしかないのですがクルチザンヌと呼ばれる高級娼婦たちがパトロンの伯爵や子爵の婦人たちに挨拶に行くということは想像できませんしまずなかったでしょう。

パトロンの金を湯水の如く浪費し豪奢な生活をするのに命を賭ける女たちですからパトロンの私生活などにはまるで興味はなかったでしょう。

劇場では高価な装身具で身を飾って目立つ桟敷に座り、お抱えの馬車でパリの街を闊歩し、パトロンの金で豪華で盛大なパーティーを主催するなど慎みなど薬にもしたくないのが彼女たちの真実だったのでしょう。

「伯爵様のご家庭?そのようなものはとうにお忘れだから私とお楽しみではないのかしら。人生楽しまなくちゃいけないわ!そうじゃなくて?」

彼女たちの声が聞こえてきそうです。

京の夜、ほろ酔い機嫌で思ったことでした。

この記事へのコメントはありません。