ドナルド・キーン氏の音楽エッセイ「音楽の出会いとよろこび」を読んだのは45年前の生意気盛りの大学生の頃でした。

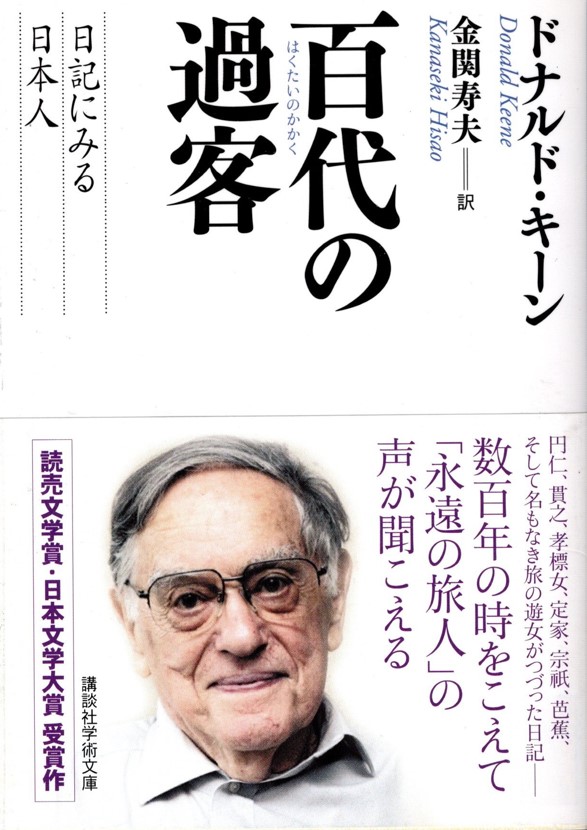

キーン氏は申し上げるまでもなく日本文学研究の泰斗で著作も全集が組めるくらいございます。

同時に大変な音楽ファンでその中でもオペラは特にお好きで世界中のオペラハウスに生涯通い詰めた人でした。

晩年に銀座の東劇でMETのライブヴューイングのタンホイザーをご覧になっていました。シェンク演出の伝統的演出です。その時は車椅子でのご見物でしたが本当にこの方はオペラがお好きなのだなと思ったことでした。

何故このタイミングで再読したかと申しますと偶々新橋駅前でやっていた古本市で110円の均一文庫本の中にあり思わず懐かしさに手に取ったというわけです。

この本は休刊となりましたレコード芸術に連載で書いたエッセイをまとめたものです。

「音盤風刺花伝」という洒落た名前でした。

販売戦術上の措置からか書籍になった時は「音楽の出会いとよろこび」とベタで無粋な名前で店頭に並びました。

キーン氏は日本文学の大学者ですから当然日本語でも原稿を書くことが出来ましたが仕事を受けるときの条件が原稿を英語で書くことでした。

訳は中矢一義氏が担当しております。

思うに母国語のほうがペンは走りやすかったというのもあるでしょうが日本語ですと本業のようで嫌だったのでしょう。

当時のレコード芸術の編集部はこの偉大なオペラファンになるべくオペラの話題は避けて欲しいと注文を出したのだそうです。

やはり1980年代の日本はオペラ後進国でオペラの話題だとあまり読者が喜ばないと考えたのでしょう。

馬鹿な注文を出したものです。

それでもオペラの話題は避けようがなくかなりのページがオペラ関連でした。

私が学生の頃1970年代から1980年代前半はインターネットも無くて海外のオペラ事情というのはほとんど知る術がありませんでした。

ですからキーン氏のエッセイの中のMETの話は夢中で読みました。

とにかく一ファンとして感じたことを情熱的に書いておりますので新鮮で面白くてあたかもキーン氏とニューヨークのパブやカフェで対話しているような贅沢な錯覚を覚えました。

45年ぶりに再読しますと正直申し上げてキーン氏の意見に全面的に賛同というわけではありませんが対話している疑似体験感覚はそのままでした。

私もいろいろ経験してさらに良く味わえる気がして幸せでした。

掲載されているどの話もそれぞれ含蓄があり興味深く読みましたが中でも「アメリカのオペラのために」という一文はキーン氏のオペラに対する愛情があふれていていい文章でした。

これは1975年のMETの初来日の際に誰だか分りませんが公演の批評で「アメリカにはオペラがなかった」という一文に触発されて書いたものです。

ブルックリン生まれの生粋のニューヨーカーとしては見過ごすことが出来なかったのでしょう。

METも初来日は私が高校1年生の時でした。

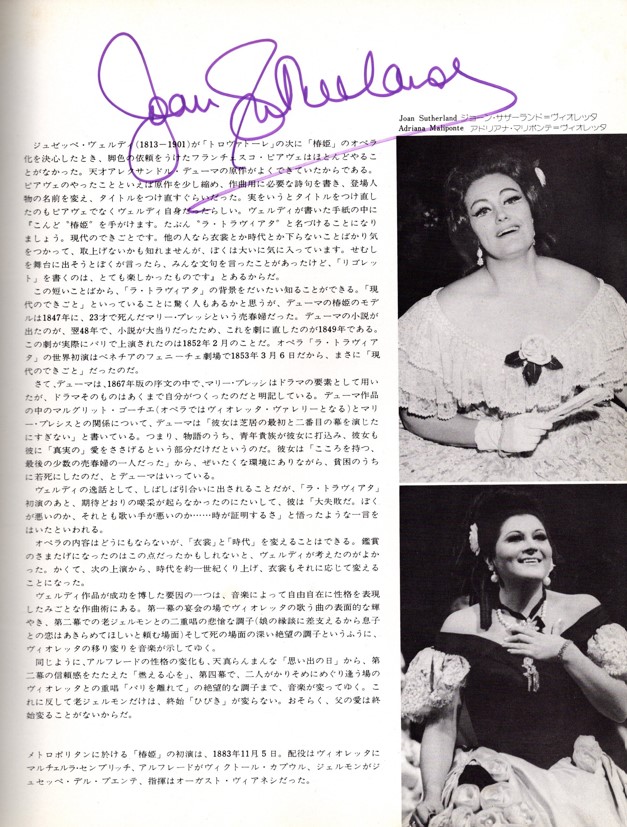

演目は定番の椿姫、ボエーム、カルメンでした。入場料が当時で5万くらいでしたか。

ちょっと高校生には手が出ない金額でした。

クラブの先輩が「パパに買ってもらった」と言った時の口惜しさを思い出します。

キャストも椿姫でサザーランド、メリル、カルメンでホーン、マックラケン、ボエームではキルステン、なんとロドルフォにはコレルリ、パヴァロッティ、ドミンゴが出演する豪華さでした。

指揮はボニング、ぜーゲルシュタム、ルイスでした。

ボエームなどスターテノールが3人揃ったにもかかわらずほとんど話題にもなりませんでした。

テレビ中継もNHKが椿姫のハイライトがあったのみでした。

さすがにサザーランドは貫禄があり過ぎて御茶屋の女将さんみたいで楚々としたヴィオレッタには見えずちょっとがっかりでしたが。

キーン氏はMETとしては不本意な公演だったといたしましてもこの一現象のみで「アメリカにはオペラがなかった」とオペラについては後進国の日本の評論家に言われるのはかなり心外だったのでしょう。

それならMETの誇るプロダクションであるロッシーニのコリントの包囲かムソルグスキーのボリスゴドノフをやるべきだったと皮肉も言います。

金でスターを集め内容のない公演が多いMETという誤った認識、戦時中の「アメリカ恐れるに足らず」みたいな誤解がその批評には見え隠れしたのでしょう。

学者らしくアメリカのオペラ上演史から掘り起こして自己の鑑賞歴を織り交ぜながら反証していきます。

一流の教養人ですから感情的にならず冷静に論じ結論はアメリカにはオペラはあるが将来は国際化が進み各国の個性が無くなるだろうということに落ち着きます。

今では世界最高峰のオペラハウスの威容とその公演を観てアメリカにはオペラがないという勇気がある人はいないでしょう。

50年前の日本の評論家のレヴェルが分かります。

(その2に続く)

この記事へのコメントはありません。