みなさん、こんにちは。だいぶ時間が空いてしまいましたが、新コラムはチマローザです。なんともヘンテコリンなお題を掲げましたが、実は音楽の道を志してイタリアのコンセルヴァトーリオ(音楽院)へ留学した日本の若者が一番苦労するのが「音楽史」と言われています。日本の音楽大学を出ると、イタリアのコンサルヴァトーリオのかなりの学科が免除となりますが、学校によっては「音楽史」が免除にならない!?ので、その為に狙う音楽院を変える…なんて人もいるそうな(韓国の子も同じ事を言ってました)。まぁ、ちょっと前の情報ですが。

ともかく芸術・学問に関して、イタリアはヨーロッパを牽引していた国で、ドイツ以北はまだ国の体裁を整えていないうちから、トップを走っていたわけです。映画『アマデウス』の中でも、皇帝が「ドイツ語でオペラを」に対して「ドイツ語はオペラには不向きです…」と言う宮廷音楽師長のセリフがあります。それでもモーツァルト辺りから、ドイツ語のオペラが出てくるわけですが、それ以前はそれこそ音楽はイタリア風で!…というか、音楽はイタリアから学ぶもの!が常識だったわけです。にもかかわらず、日本の教育ではほとんどイタリアの作曲家は…ですよね?

考えてみるに、日本の音楽の授業で習う音楽はドイツ・オーストリア系統が強いんです。明治時代の富国強兵でドイツをいろんな分野で見習ったからかもしれませんが、現在でもバッハ、モーツァルト、ベートーヴェン…と聞いて、日本人なら「音楽室に肖像画があった人だよね?」くらいは分かります。でも、ジョルダーニ(『カロ・ミオ・ベン』の作曲者)やペルゴレージ(『奥様女中』の作曲者)、ドニゼッティと聞いても、一般の人なら「だれ?」がほとんどでしょう。ヴェルディやプッチーニだったら…いや、無理ですか?…ヴィヴァルディくらい?

じゃあフランス音楽は?イギリス音楽は?と聞かれれば、やはりイタリアと大した違いはなさそうです。そもそも義務教育でやるには、時間が限られています。要するに、私たちが知っている音楽史は、非常に偏っているという事です。次回、オペラバフさんが公演に掛ける『宮廷音楽士長』の作曲者ドメニコ・チマローザも日本では知られていない作曲家の一人です。今回は彼がどんな時代に、どんな人生を送ったか?を送りします。

ドメニコ・チマローザ Domenico Cimarosa

ドメニコ・チマローザは1749年12月18日にイタリアのアヴェルサ(Aversa)で父ジェンナーロ(Gennaro Cimarosa)、母アンナ・ディ・フランチェスコ(Anna di Francesco,)の間に生まれています。同い年生まれの有名人は、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテですね。彼の出生証明書は今でも、彼が洗礼を受けた聖アウデーノ教会(Chiesa Sant’Audeno)に保管されているそうです(洗礼記録には、苗字はチマローザ – Cimarosa ではなく、チンマローザ – Cimmarosa と書かれているそうな)。ちなみにアヴェルサはナポリから20Km弱ほど北に行ったところにある町です。

質素な出自の彼は、幼少期を生まれた町で過ごします。父は大工をしていたそうです。大工と言ってもイタリア語ではムラトーレ(muratore)で、ムーロ(muro)を作る人という意味です。

ムーロは壁のこと。イタリアで家を建てるときは、大理石なりレンガなりを積み立てていくので、大工のことをムラトーレと呼びます。ちょっと日本人の感覚とは違うかもしれません。まぁ建築現場で働く方ですね。母は教会の近くにある修道院洗い場で働いていたというので、洗濯女ということでしょう。

当時のアヴェルサは、聖職者の存在が大きく、歌や音楽の学校が発展しました。おそらくドメニコが最初の音楽芸術に触れたのは、宗教的な典礼儀式(ミサ)に通っていた時であったでしょう。残念ながら経済的な窮迫のため、チマローザ一家はナポリに移住することを余儀なくされます。1756年、父ジェンナーロはカポディモンテ宮殿の工事現場にて、労働者としての仕事を得ます。

カポディモンテ宮殿は王のパレスであり、隣接して公園があります。ナポリのカポディモンテ(Capodimonte)に位置しています。ナポリのブルボン家、ボナパルト家、ミュラー家、サヴォア家の居城でした。ブルボン家のシャルル(カルロ)の命により、ファルネーゼ・コレクションの収蔵のために、1738年より建設が始まりました。1957年、カポディモンテ国立博物館がコレクションを受け入れるまで、王宮として使用されていました。落成式は1755年で、その後も1838年まで工事は続いていたみたいですので、ドメニコの父ジェンナーロが職を得たのは落成式の後の工事現場だったようです。

その後、父は建設作業中に転落死するという事件が起こり、残された母と子供は極貧の生活を余儀なくされます。しかし、そのナポリで小さかったドメニコはポルカーノ神父と知り合います。この神父は教会のオルガニストで、ドメニコを気に入ります。彼はドメニコが陥った不安定な状況を考慮し、また大いなる音楽の才能を察して、1761年に彼をサンタ・マリア・デル・ロレート音楽院へ入学させます。チマローザは、当時のナポリの著名な先生たちの生徒となり、完成された音楽教育を受けることになりました。

まず、ドメニコはオルガン奏者だった神父ポルカーノから音楽の手解きを受けたわけですが、その後、音楽院に11年在籍し音楽を学びます。彼の師を挙げると、まず、ジェンナーロ・マンナ(Gennaro Manna)です。この人は、その当時、アレッサンドロ・スカルラッティの後の最高の教師と見做されていた人です。そして作曲家のアントーニオ・サッキーニ(Antonio Sacchini)には1766年まで師事しています。作曲家のフェデーレ・フェナローリ(Fedele Fenaroli)には対位法を学んでいます。

彼は数年でヴァイオリニスト、チェンバリスト、そしてオルガニストとして有能な奏者となります。それに留まらず、才能豊かな歌手としても開花します。彼がオペラの一部を美しい声で、優雅に甘美に歌うと、皆が集まって聴き惚れたとのことです。

音楽院を出た後は、カストラートのジュゼッペ・アプリーレ(Giuseppe Aprile)に歌を、そして作曲家のニコロ・ピッチンニ(Niccolò Piccinni)に作曲を師事しています。

ドメニコの性格は温厚で愛想が良く、その上、勉強熱心、勤勉だったそうです。音楽院時代には、いくつかのモテットやミサ曲を書いています。

今回のコラムはここまでとして、次回は作曲家としてプロデビューした後を書いていきます。

『トスカ』ではありませんが、時代に翻弄されていきます!

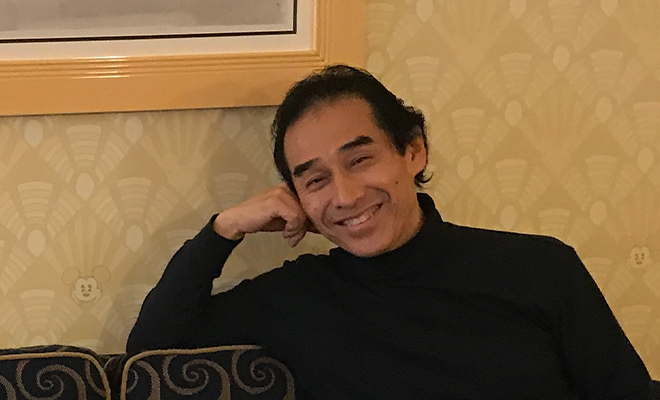

岡野 守 プロフィール

バス・バリトン。イタリア・モデナ在住。

早瀬一洋、Arrigo Pola、Carmela Stara、Luciano Berengo、Giuliana Panza に師事。

ペルゴレージ作曲『奥様女中』(Uberto)、モーツァルト作曲『ドン・ジョヴァンニ』(Leporello)、『コシ・ファン・トゥッテ』(Don Alfonso)、ロッシーニ作曲『セヴィリアの理髪師』(Don Bartolo)、ドニゼッティ作曲『愛の妙薬』(Dulcamara)、ヴェルディ作曲『運命の力』(Fra Melitone)、ビゼー作曲『カルメン』(Dancairo)、プッチーニ作曲『トスカ』(Il Sagrestano)、『ジャンニ・スキッキ』(Gianni Schicchi)、『トゥーランドット』(Ping)等を歌っている。藤原歌劇団団員。

オペラを中心に声楽家として活動していたが、師匠たちから「お前は、私の知らないことばかり知っている!」「Musicologo(音楽学研究家)もやれ!」と言われ、良い気になって、雑学的音楽コラムを書き始める。

公演チケットのお申し込みはこちら -『宮廷楽士長』『奥様女中』2本上演

この記事へのコメントはありません。