前口上に代えて オペラやろうよ!

あなたは実際にオペラをご覧になったことがお有りですか?

こういう質問をぶつけますと、ほとんどの方がノーとお答えになります。

露骨に「なんだ、それは?」とまるで宇宙人を見るような顔をされる方もいらっしゃいます。

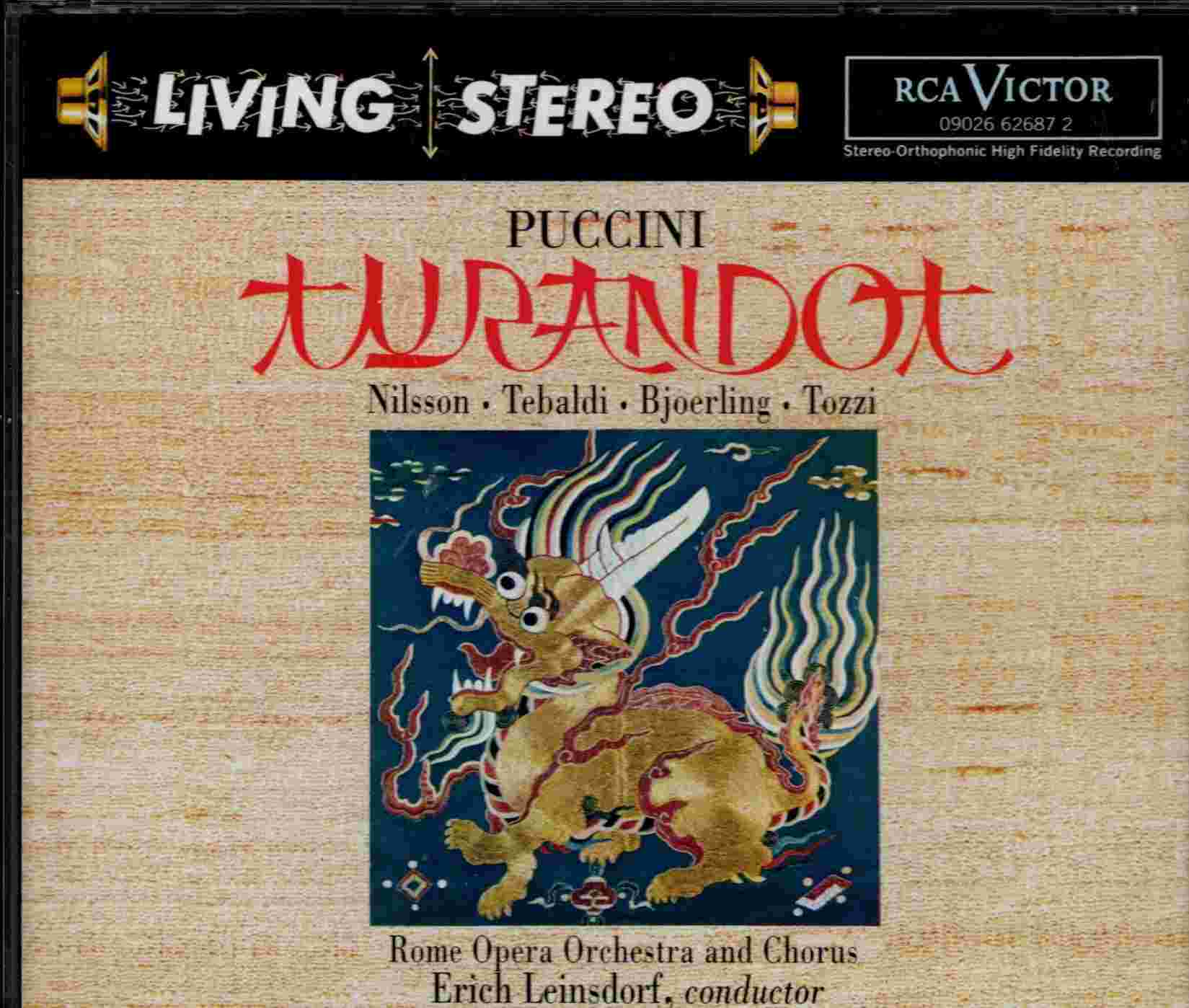

だいぶ古い話になりますがトリノ冬季五輪のフィギュアスケートの金メダリスト、荒川選手の演技のBGMはプッチーニの「トゥーランドット」の中のアリアネッスンドルマ(誰も寝てはならぬ)でした。

あの曲はカラフという役の有名なアリアですが、あの曲をオペラの一部と考えずに単独の歌と思っている方が私の周りではかなりいらっしゃいました。

実際にこんな会話をしたことを憶えております。

「あの誰も寝てはならぬのオペラのCD持ってるかい?」

「ああ、あるよ」

「貸してくれる?」

「いいけど2枚組で全曲聴くと3時間くらいだよ」

「どうしてそんなに長いの?オリンピックでは短かったじゃない」

まあこんなレヴェルです。でもプッチーニの白鳥の歌で、未完の大作オペラをこれで知り得たということはその知人にとりましては進歩でしょう。

きっかけはどうであれオペラに興味を持たれて聴きたい、観たいとお考えの方は案外多くいらっしゃるのではないでしょうか?

そのような方達にとりましては今の日本は情報の宝庫と言えます。

解説書の類は書店にいくらでもありインターネットでも簡単に調べることが出来ますし、聴きたいのであれば大きな街に行けばCD屋がありユーチューブ等でも気楽に聴くことが出来ます。

実演で接したいのであれば東京に新国立劇場オペラパレスという専門の劇場があり、首都圏であれば大小様々な団体の公演が毎日のようにあります。

40年から50年前の私が学生の頃では想像できない程恵まれております。

本場のオペラを生でご覧になりたいのであれば、毎年メジャーな劇場の引っ越し公演がありますし、お金と時間が許せばヨーロッパやアメリカに行ってしまうことも簡単です。

外国の劇場のチケットもネットのカード決済で簡単に入手できるでしょう。

予算がないのであれば映画館でMETやロイヤルオペラのライブビューイングをご覧になるのもいいでしょう。

このように情報過多気味でありますが、オペラファンにとってはいい環境と言えます。

ただ私の経験上あまりに恵まれているとハングリーさが失われて、情報を探し求めて調べる情熱が無くなり逆に自分の求める情報が探せないという現象があります。

これは今の若い人たちを見ていて感じます。

こんなにいい環境であるにも拘わらず冒頭にも書きました通り、オペラはほとんどの方に縁がありません。もったいないことです。

さて仮にあなたが幸か不幸かオペラの素晴らしさに目覚めてしまったとしましょう。

トスカでもヴァルキューレでも偶然ご覧になったり、聴いたりして魂を掴まれちゃってそれ以来寝ても覚めても恋をした青年のようにオペラのことばかり・・・・

それは冗談としましても初台に通い詰めたり、中古CDを買い漁ったり、読めもしないのにヤマハでスコア買っちゃったりすることが中毒の初期の症状です。

そうこうしているうちに次第に自分の好みが分かってきて、あの歌手はどうだとかこいつは嫌いだなどと生なことを言うようになります。(私がそうでした)

しかしながら例えば、ご自分が学生時代グリークラブで鳴らしたお父さんは何か物足りなさを感じてきます。

もしかしたら私にもカヴァラドッシやヴォータンが歌えるんじゃないかと甘いことを考えます。

まあこれは全く無理としましても、そろそろサラリーマンであれば定年も近づき定年後の趣味の一つもないのもしまらない。

いつまでも接待で覚えたカラオケ、ゴルフでもないだろう。

そうお考えになっているあなた!おめでとうございます。

モーツァルトもヴェルディもヴァーグナーもプッチーニも、みんな微笑んであなたを手招きしています。

観る、聴く楽しみから実践する楽しみへ移行することにより、あなたの人生は豊かになると同時に新たな出会いや刺激もあることでしょう。そしてその後のオペラの鑑賞の仕方もより深くなります。

じゃあどうするか。

それを私の経験からそっと教えましょう。

この小文はあくまでも実践法であり解説や理論ではありません。そちらは偉い先生がいくらでも本をお出しになっています。それをお望みであればそちらに当たってください。

では アンディアム インコミンチアーテ!(さあ!開演だよ!)

(続く)

この記事へのコメントはありません。