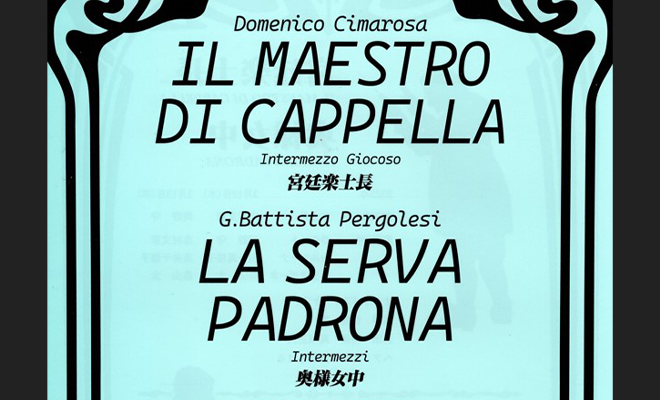

オペラバフは2025年3月にチマローザの「宮廷楽士長」とぺルコレージの「奥様女中」を二本立てで上演いたします。

共に古典のオペラブッファの名作でございます。

ブッファと申しますとすぐにモーツァルト、ロッシーニ、ドニゼッティなどの作品群が思い浮かびますが正にそれらのルーツともいえます2作品で後世の有名、無名の作曲家たちに何らかの影響を及ぼしております。

「宮廷楽士長」は意のままにならぬオーケストラのメンバーを叱りおだててそしてなだめてなんとか稽古をする指揮者の話、そして「奥様女中」は女中が機知を使い主人の奥方になる話です。

両オペラともに現代でさえどこにでも観ることが出来る光景でありテーマです。

だからこそこのオペラが後世までレパートリーに残ったと言えるでしょう。

ぺルコレージからチマローザ、モーツァルトそしてロッシーニ、ドニゼッティとブッファの伝統は連綿と引き継がれました。

特にぺルコレージは不滅の名作「スタバトマーテル」が有名ですがお音楽史の中ではバロックから古典派に移行させた作曲家と位置付けられております。

またチマローザは当時大変人気がありかなり多くのオペラを書いておりますが現代の劇場のレパートリーには「秘密の結婚」とこの「宮廷楽士長」しか劇場のレパートリーに残っていません。

オペラブッファと申しますと遺憾ながら単なるドタバタ劇と誤解する風潮がありますがそれとは一線を画したいと思っています。

多分古典劇には先人たちが築き上げた伝統的な型がありそれを踏まえたうえでの笑いでなくてはいけないのだと考えています。

オペラを大人が観るものだとすればそこには確固たる芸があるはずです。

型と申しますと我々は歌舞伎の型を思い浮かべます。

歌舞伎役者はまず父親に習い、他の家の先輩役者に習い型を体に覚え込ませます。

その上で外したりして自己の芸を確立するのだそうです。

オペラの場合は悲しいことにわが国には歌舞伎のような伝統はございません。

しっかり教えられる先生もいらっしゃっても少数です。

故にレチタティーヴォを抜いてモーツァルトのオペラを上演するような馬鹿げた公演が多いのでしょう。恥ずかしいことです。

オペラバフはこれまでにモーツァルトの「魔笛」「コシファントゥッテ」「後宮からの誘拐」そしてR・シュトラウスの「ナクソス島のアリアドネ」を上演してまいりました。

今回はそれらの原点である2作品に立ち返り及ばずながらオペラの古典の型がどのようなものであるか追求したく思います。

どうぞご鷹揚なご見物よろしくお願いします。

オペラバフ 制作

公演チケットのお申し込みはこちら -『宮廷楽士長』『奥様女中』2本上演

-150x150.jpg)

この記事へのコメントはありません。