2023年の年末から2024年の年明けにかけてベルリンに滞在していました。

冬のベルリンはほとんど日が照ることはなく雨、雪模様の曇天で陰鬱であります。

クリスマスシーズンで街のあらゆる広場でクリスマス市が開かれています。

シャルロッテンブルク宮殿前広場とシュターツオーパー横のものは見物しました。

どこでもグリューヴァインは5ユーロでした。

地下鉄も比較的空いていてドイツ人のメンタリティーかあまり大声でしゃべる人はいなくて静かでした。ファッションも黒が基調でほとんどの女性がスラックスをはいています。

寒くておしゃれどころではないのでしょう。

若者もおとなしくて大晦日の大騒ぎもそうありませんでした。騒々しいと思うと陽気なイタリア語が聴こえてきたりします。

暗くて寒い冬を過ごすには芝居、オペラ等が必要なのでしょう。その方面ではベルリンは充実しています。

クリスマスと年末のヨーロッパでのオペラの定番は魔笛、こうもり、ヘンゼルとグレーテルです。必ずどこでもやっています。

ベルリンも例外なく私も年末に滞在した際には3つのうち2つは観ています。

今回もヘンゼルとグレーテルと魔笛を観ました。

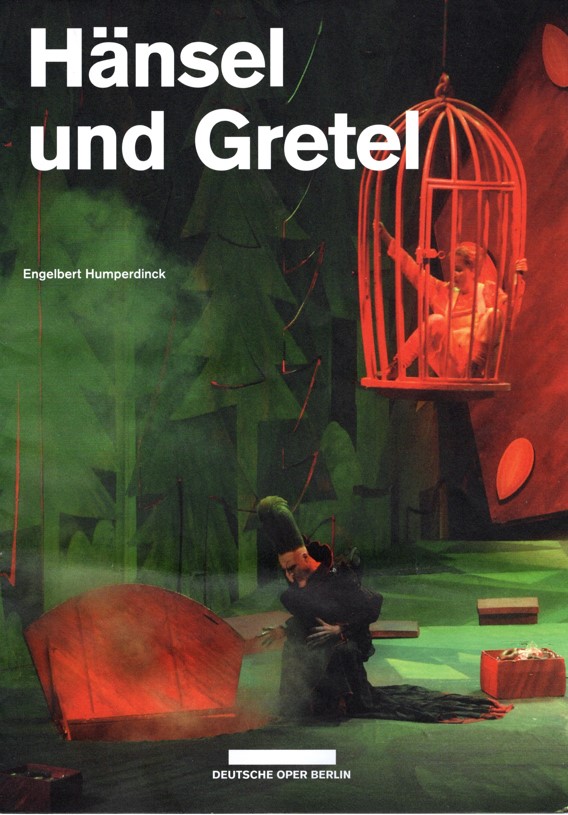

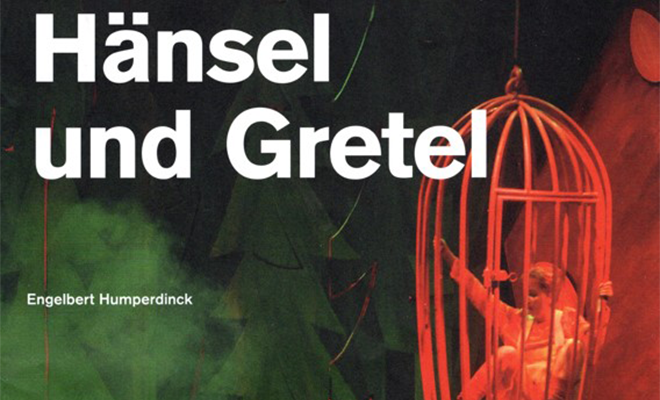

ヘンゼルとグレーテルは12月30日のベルリンドイツオペラのマチネーで観ました。

クリスマスシーズンで家族連れが目立ちました。

客席は蝶ネクタイの小さな紳士やママお手製のドレスのかわいい淑女でいっぱいでした。

左隣はママの膝の上で女の子が観ていました。

照明が落ちて暗くなると怖いのか泣く子がチラホラおりましたが子供たちは大人しくしかも食い入る様に舞台を観ていました。彼らの集中は驚きでした。

休憩時間には今日は何を飲んでもよいとされているのでしょう、階段やベンチに腰掛けてジュースやレモネードを飲みながらブレッツエルやペストリーを食べる子供たちはとても幸せそうで見ている私もとても優しい気分になりました。

クリスマスや正月に一家で観劇に赴くという習慣は伝統としてドイツには残っているのでしょう。素敵な習慣だと思います。

日本でも昭和40年くらいまででしょうか正月には新調の晴れ着を着て歌舞伎座に行く伝統が多少なりともありましたが今ではあまり無いようですね。寂しい限りです。

話を戻しますと私の席の左隣は母親とその娘でしたが右は40歳くらいでしょうか男性の二人連れでした。

欧米のオペラ劇場にはよくゲイの方達がいらっしゃるのでそれかなと思いましたがそうでもないようでした。

森の中でヘンゼルとグレーテルの兄妹が眠りに落ちますと長い間奏曲が始まりますが今回のホモキ演出では上から眠っている三日月が降りて来て妖精が10人くらいでしょうか登場します。

寝ていると知らないうちに妖精たちが来て遊んでいくということでしょうか。

多分一緒に観ていたパパやママは後で子供たちに質問攻めにあうのではないでしょうか。

「どうしてお月様は寝ていたの?」とか「妖精さんはうちにも来るの?」とか現実的な子は「森の中は寒くないの?」とか。

ちょうどその間奏曲の時ですなんと隣の男性が目頭を押さえて泣いているではありませんか。これにはちょっと驚きました。

舞台上では大人が感極まって泣くようなことが行われていたわけではありません。

思うにこのおじさん達は過去に家族とヘンゼルとグレーテルを観に来たのではないでしょうか。

今は亡き両親や祖父母を思い出したのかもしれません。

舞台を観て亡き人を追憶し、懐かしむのは素晴らしいことだと思いました。

この方たちも息子、娘を連れて来てまたその子たちが同じように観劇をする。これぞ伝統の継承でしょう。

さて今回観た舞台は日本でもお馴染みのホモキの演出、グスマンが美術の美しいものでした。

クリスマスシーズンで子供たちが多いと申しましても手抜きは一切ありません。オケも歌手も本気モードです。

幼い頃から本格的なオペラをフルで観ることが出来るドイツの子供たちは幸せであります。

ベルリンドイツオペラはベルリンが東西に分かれていた時代には西側のオペラ劇場でした。

その時代には西側のスターたちが出演しておりましたがドイツが統一されベルリンにオペラ劇場が3つになると特徴が変化したようです。

ウンターリンデンの国立歌劇場と比較するとスターは出ませんが実力派を起用してベルリンの本当のオペラ好きに寄り添うような劇場になったような気がいたします。

実際にこの日も実力のある歌手揃いで聴き応えがありました。

魔女役のウルリッヒはローゲを得意としてバイロイトにも出演するキャラクターテノールでドイツでは知る人ぞ知る存在のようです。

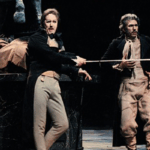

露の精、砂の精を演じたジョーは韓国人でスミ ジョーかと思いましたがスア ジョーでした。演出で登場が天井から綱で降りて来て退場も天井に上ります。

衣裳をつけてこれはちょっと怖かったのではではないでしょうか。

グレーテルのコレッロはオペラには珍しいプエルトリコ人でした。

さて前述しました通りわが国では家族で観劇という伝統は途絶えてしまいました。

ただ子供のためのオペラという触れ込みで様々な団体がこのヘンゼルとグレーテルを上演しますが果たしてそれは本物でしょうか?

子供には本物を見せることが重要です。

オケ、演出、美術、歌手とすべて揃ったもので見せないと意味がありません。

要するに子供は小さな大人なのです。美しいものを聴いたり見たりして感動するのは大人と同じで純粋なだけにその目はかなりシビアです。

オペラバフも何回かオペラを上演しましたが一番気にするのは子供の感想です。

それ故「こども向け」として子ども扱いをしたら子供はしらけるのです。

大人が観るものをそのまま足しも引きもせずに見せるのが基本であります。

子供たちにオペラの素晴らしさを伝える気持ちはいい考えだと思います。

ただ考えていただきたいのです。

それが果たして大人が観たいと思える代物かどうか。

子供向けにマイルドに分かりやすくというのは実はナンセンスなのです。

この記事へのコメントはありません。