オペラバフでは2023年9月16日、17日に調布たづくりホールにてR・シュトラウスのナクソス島のアリアドネを上演いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

この前にベームのナクソス島のアリアドネについて「ベームの十八番」という拙文をホームページ上に公開しましたがまさにベームはRシュトラウスと同じ時代を生きた人でした。

第一次世界大戦前のヨーロッパが世界の中心、王者だった時代を知っている最後の世代と言えます。

ベームは第一次大戦時には兵隊になった世代ですから青春時代がそうでした。

因みにグラーツの輜重連隊に居たようです。

もう一人R・シュトラウスと深い関係のあったオーストリアの指揮者が居ます。

クレメンス クラウスであります。

ベームより1歳年上ですから同世代ですがある意味でR・シュトラウスとはこの人のほうが深い結びつきがありました。

今回はこのクラウスとベームをめぐるウィーン国立歌劇場の因縁話を書くことにします。

表題の伏魔殿とは魑魅魍魎が跋扈する化け物屋敷のことですが転じて陰謀が渦巻くところとの意味もあります。

楽都ウィーンのオペラハウスはそう呼ばれております。

※ウィーン国立歌劇場

1955年11月9日、戦災で焼け落ちたウィーン国立歌劇場が再建され杮落としにベートーヴェンのフィデリオが上演されました。

ウィーンっ子は感涙にむせびチケットが入手できなかった人達は歌劇場前に設置された特設スピーカーから聴こえてくる演奏を聴くために立ち尽くしていました。

記念すべき公演に選ばれたソリストはフロレスタンがデルモータ、レオノーレがメードル、ドン ピツァロがシェフラー,ロッコがウェーバー、マルツェリーナがゼーフリート、ヤッキーノがクメントでした。

指揮は前年に監督に就任した日本のファンにも馴染みのカール ベームでした。

感動的ないい話ですが祝典気分のウィーンをよそにその前年、1954年5月16日に楽旅先のメキシコで寂しく客死した指揮者が居りました。

クレメンス クラウスです。

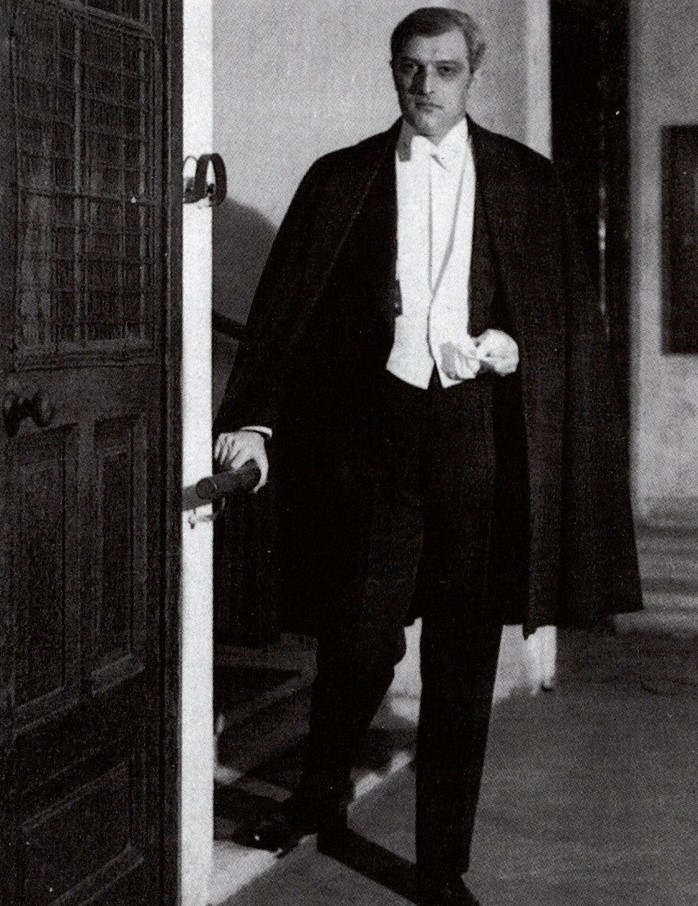

※クラウス

クラウスは再建されたウィーン国立歌劇場の監督になってもおかしくなかったですし彼自身もそれを望んでおりました。

その希望はどんでん返しで断たれてしまい失意の中体調が優れないままメキシコに旅立ったのでした。

クレメンス クラウスは1893年にウィーンで生まれました。ベームは1894年のグラーツ生まれですから1歳しか違いません。

ベームは1981年まで長生きしましたのでレコード録音も豊富にあり来日もしましたのでその指揮姿を直にご覧になられた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

クラウスは1954年に亡くなりヨーロッパが活躍の舞台でしたので日本のファンでその指揮姿を直にご覧になった方は今となってはいらっしゃらないのではないでしょうか。

クラウスはウィーン少年合唱団からウィーン音楽アカデミーに学んだ生粋のウィーンっ子です。母親は宮廷オペラのバレリーナで父親は貴族ということは判明していますがはっきりしません。つまり私生児で外交官の祖父のもとで養育されたそうです。

その貴族的な風貌から父親はウィーン大司教やトスカーナ大公、果てはフランツヨーゼフ帝であるとの噂もあったようですが真相は闇の中です。

このように出自からして末期のハプスブルク帝国の申し子であります。

1929年から1934年までウィーン国立歌劇場の監督を務め、マーラーの監督時代以来のひとつのピークを築きました。同時にウィーンフィルの指揮者も務め当時は紛れもなくウィーンの帝王として君臨しておりました。

また1939年には日本のファンにもお馴染みのウィーンのニューイヤーコンサートを創始いたしました。大戦後の活動停止期間を除き1954年まで全てクラウスが振りました。

現在はゲストの指揮者が振りますのでウィーンの伝統という意味ではクラウスを継いだボスコフスキーが亡くなった時点でそれは切れてしまったのかもしれません。

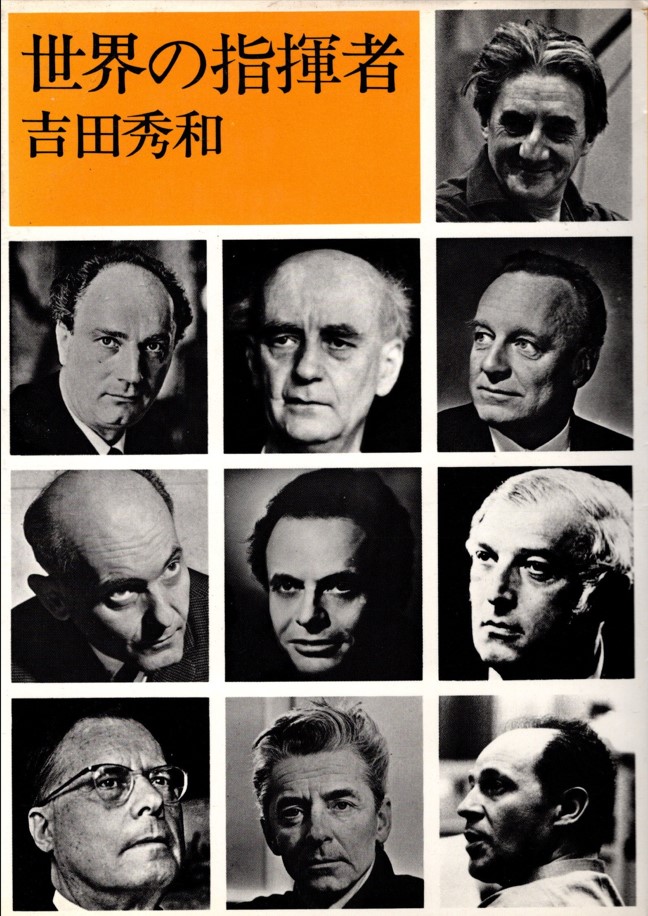

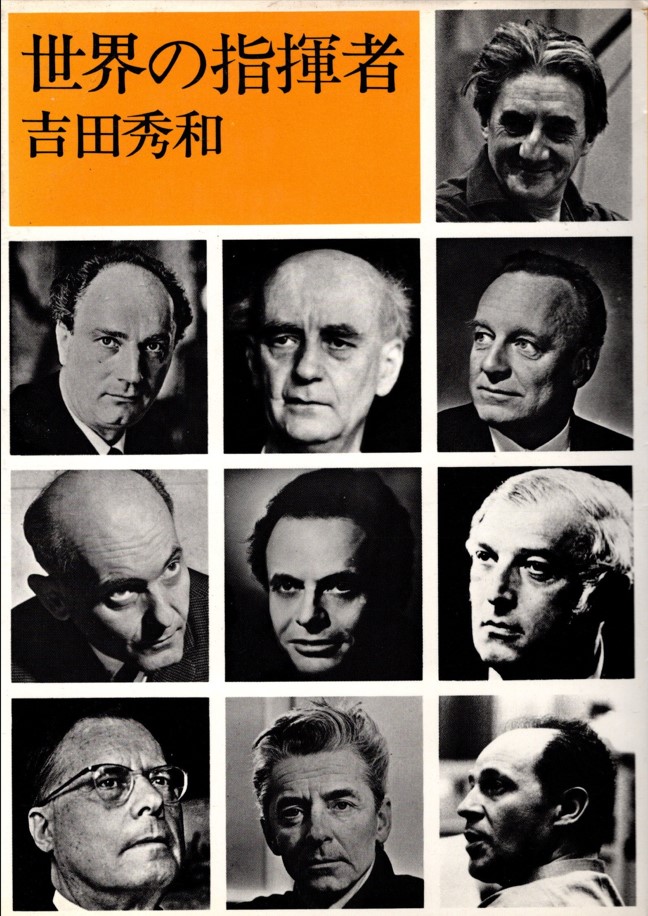

私は中学生の時に読んだ吉田秀和氏の著作「世界の指揮者」でクラウスの存在を知りました。

ウィーン貴族の血を引くエレガントな人という印象でしたがクラウスの章の最後に吉田氏が「フルトヴェングラーがナチスと対立してベルリンのオペラやフィルハーモニーを離れた時,後任に任命されると早速乗り込んだのが気に入らない」と書いていたのが気になりました。

※世界の指揮者

中学生の私にはクラウスはナチス党員だったのかな?くらいしか思い至りませんでしたが常に冷静であった吉田氏としてはいささかヒステリックな表現だなと思いました。

因みにクラウスはナチス党員ではなかったようです。

※クラウス ナクソス

クラウスという指揮者はウィーンの伝統を重んじる典雅な人という情報が入りましたので当時廉価盤で発売されていましたクラウスがウィーンフィルを指揮したウィンナワルツのレコードを買ってきて聴きましたところ、速めのテンポでどちらかと申しますと素っ気ない印象でした。

中学生の私は自らヴァイオリンを弾きながら指揮をするサービス精神たっぷりのボスコフスキーのウィンナワルツをイメージしておりましたがそれは見事に外れました。

その時おぼろげながら私たち日本人が思い描くウィーンはあくまでも観光用であって現実はまるで異なるのではないかと思いました。

その後クラウスの振るオペラのレコードに親しみましたがそのテンポは現代的ともいえるスマートさで薔薇の騎士のオックスのワルツなどはあれ!と思うくらいあたり前のようなインテンポでした。

※クラウス 薔薇の騎士

※クラウス 蝙蝠

ヨハン シュトラウスの蝙蝠などは古い録音ですが現在でもスタンダードとして通用します。あるプロの指揮者にオペラの現場で必要があり1幕の上演時間を尋ねたところ「クラウスのCDと大体同じだ」という答えが返ってきたことがあります。

さて長々とクラウスの逸話を書き連ねましたが本題に戻ります。

戦後の再建されたウィーン国立歌劇場の音楽監督候補は四人おりました。

カール ベーム、クレメンス クラウス、エーリッヒ クライバー、ヘルベルト フォン カラヤンです。

全てオーストリア人でクラウスとクライバーはウィーン出身、ベームはグラーツ出身、カラヤンはザルツブルク出身でした。

当時は人材も豊富でオーストリア人で賄えたのですね。

もっともオーストリアの威信にかけても自国人を選ぶというのが暗黙事項だったこともあるでしょう。

この中でカラヤンは一番若くさほどウィーンでの実績がまだありませんでしたし本人も監督就任は時期尚早と考えたのかその時はあまり関心を示さなかったようです。

もっとも1956年にはベームの後にカラヤンが監督に就任いたしましたので水面下では何らかの交渉があったのかもしれませんがこの時は候補から消えました。

クライバーは実力、実績は申し分ありませんでしたが生地であるウィーンとはあまり縁がなくベルリンが活躍の舞台でした。

1948年のウィーンでの記者会見でウィーンの監督の話を記者から降られると当時の監督であるサフォーファーの面前で「昨晩椿姫を観たが私が監督であればあんな馬鹿げた公演はあり得ない」と言い放ちました。

これでほぼクライバーの線は消えたようです。クラウスはクライバーを警戒していて裏で妨害工作をしたとも言われています。

これで共に一度監督の経験がある二人、クラウスとベームに候補が絞られました。

クラウスは文部大臣コルプの後ろ盾があり九割方大丈夫だろうと高を括っていたようです。

裏でどのようなことがあったのかは知るべくもありませんが首相ラープの横槍が入り最終的にベームに決定しました。

何が明暗を分けたのでしょう?

思いますにベームは大変なやり手だったのではないでしょうか。

音楽ファンは音楽家の舞台上の顔、言わば表の顔しか知りません。その音楽が優れていれば人間性も優れていると思いがちです。

晩年に来日したベームは好々爺でこの老人の写真を定期入れに入れて持ち歩いて友人が居りました。これはこれで幸せなことですが彼の本質は利に敏くがめついおやじだったのかもしれません。

少なくとも稽古でのベームは口うるさく陰険なおやじだったようです。

ただ出てくる音楽は素晴らしいのでオケの楽員や歌手は耐えていたようです。

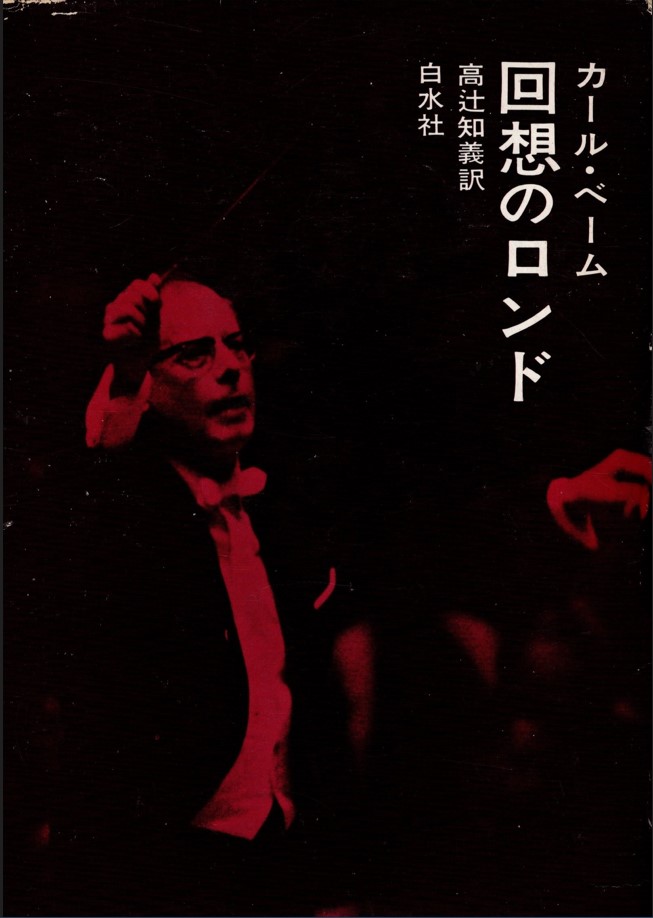

ベームの回想録「回想のロンド」には監督就任の経緯は閣議に呼ばれて任命されたとしか書いてありません。

その際に「戦時中に苦労して焼け落ちる前の劇場を維持したのは私ではありませんか!その私ではなくクラウス氏を選ぶのですか?そのようなお考えであればよろしい!あなた方は永遠にカール ベームを失うことになるでしょう」程度のことは言ったのかもしれません。

※回想のロンド

クラウスはウィーンに生まれ、育ち、ウィーンで活躍しましたが最後にウィーンに裏切られました。

しかし任命されたベームもその2年後1956年に辞任に追い込まれます。

精力的に楽旅をして客演に飛び回るベームにウィーン側が不満だったのです。

ウィーンの空港で記者に対するコメント「自分のキャリアをウィーンのオペラのために犠牲にする気はない」が命取りでした。

しかし皆様もご存じのようにウィーンとの関係はこれでは切れず、ベームの生涯は数々の栄光、栄誉にあふれたものでした。

さてベームはライヴァルであるクラウスにどのような感情を抱いていたのでしょう?

前述のベームの回想録「回想のロンド」にはクラウスが戦後ともに連合軍から活動停止処分を受けたことのみ言及しています。

これはいささか不自然に思いました。この本の中でベームはR・シュトラウスとの公私に渉る関係を強調していますがクラウスもR・シュトラウスに信頼された人でアラベラ、平和の日、ダナエの愛、カプリッチョの初演を託されました。

特にカプリッチョは台本まで任されました。

いやでもR・シュトラウスを通じて接点があるほうが自然でしょう。現にドレスデンでのツーショット写真が本に載っています。

ベームは何かクラウスに対して後ろめたいことがあったのではないかと深読みしてしまいます。

ベームは二十世紀を代表する偉大な指揮者の一人であることは疑いのないところですが彼の芸風は努力に努力を重ねて勝ち得たもののような気がいたします。

そのベームが太刀打ちできない何かをクラウスは持っていたのかもしれません。

育ちの良さなのか、天才的閃きなのか、バトンテクニックなのか、文学的素養なのかは分かりませんがクラウスの前ではそのコンプレックスがあふれ出たのかもしれません。

回想録で努めてクラウスに関する記述を避けているという事実が私にそれを想像させます。

※世界の指揮者

この記事へのコメントはありません。